静岡時代について

静岡県内の大学生が学校の枠を超えて集まり、執筆・編集からデザインにいたるまでのすべてをつくっている無料情報誌です。静岡県内の大学構内と、大手書店店頭などで、年4回(季刊・春号4月1日発行/夏号6月1日発行/秋号10月1日発行/冬号12月1日発行)各号1万部を無料配布しています。2006年7月創刊。

毎号異なった視点から切り込む大ボリュームの巻頭特集から、県内大学生の今を知る情報、普段なかなか聞けない大学の先生の誌上講義、はたまた本格小説まで……。大真面目、超インテリから、青臭い、くだらない、あるいはちょっといかがわしいものにいたるまで、エニイ・ジャンル節操なく、しかしここまでやるか! な作り込みで掘り下げまくっています。

絶えず新しい視点と勢いを持たせようという考えのもと、毎号編集長を変えるという独自の編集スタイルで制作(編集長の人選は毎号編集部内で企画コンペを行い決定)。毎号、読者からはその仕上がりに対して好評をいただいております。

なお、本誌の制作費・組織の運営費用などは、すべて『静岡時代』誌上の広告掲載料および、別途受注する事業の謝礼などによりまかなっております(2007年夏よりNPO法人化)。後ろ盾を持たずに運営することは決して簡単ではありませんし、効率だって決して良いとは言えませんが、『静岡時代』は媒体ですから、「立場上ものが言えない」という状況になってしまうことが極力ないよう、このような方針で行くことを決めました。しかし、こうすることで、ひとつの大学に寄らない、広い人材の交流が実現し、現在の『静岡時代』スタイルが確立しました。

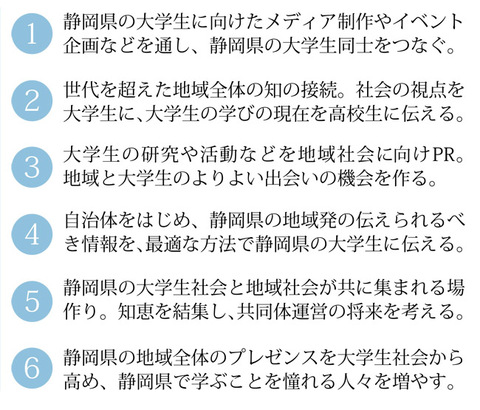

雑誌をつくり続ける中で何より痛感したことは、わたしたち学生は、この静岡の街で暮らし学びながらも、静岡という街をあまりにも知らないということ。そして一方で、静岡の地域社会のみなさんにおいても、わたしたち学生に対して非常に強い興味を持ってくださっているにも関わらず、なかなか学生の側との接点を持てずにいるということです。『静岡時代』の活動で、この学生と地域社会、双方が知り合う機会を作れるのではないか、それが少しでも実現できたら、まったく想像し得ないような大きな可能性がこの街に生まれるのではないかと考えるようになりました。

・2006年 静岡県ビジネスプランコンテスト「学生部門銀賞」「静岡新聞社IT賞」を受賞(静岡新聞社IT賞は学生では初の快挙)。

・2007年 衆議院選挙において、若年者の投票率向上のためのPR事業を県より受注。選挙PRのための号外制作と配布、および、イベント活動などを行った。この模様はたくさんの新聞、テレビなどで大々的に報じられ、大好評をおさめた。

・2008年より、静岡市クリエイター支援センター(CCC)育成クリエイターとして、同センター育成室に入所。

・2009年 静岡県知事選挙において、若年者の投票率向上のためのPR事業を県より受注。この際も、選挙PRのための号外制作と配布、および、イベント活動などを行った。この模様は新聞、テレビなどで(一部全国含め)大々的に報じられ大好評。いっきに知名度をあげた。

・2009年 11月 雑誌制作上知り合った企業様を中心に、静岡市ツインメッセにて、静岡時代主催の就職活動応援イベントを開催。初開催にも関わらず、100名以上の参加者を集め、大成功をおさめる。同イベントの模様は、静岡新聞やNHKの夕方の番組などでも取り上げられ、注目を集めた。

・2010年 参議院選挙において、若年者の投票率向上のためのPR事業を県より受注。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

静岡時代のはじめ「あたらしいものさしを」

毎日、世界中のさまざまな問題を取り上げるメディア、そしてそれを眺めて、「この人たちは何をそんなに急かせたいのだろう」と思う。

でもそんな日々を過ごしていたら、気づいたときにはきっと世界は変わってしまっているのだろう。何も気づかずに未来へ行ってしまうのは辛いことなんじゃないか。それは自分が困るという意味と、変化をこの目で見届けられなかった悔しさという意味で。

もちろん、今までにも世界が大きく変わったタイミングはあった。それでもこうして現代に私たちは生きているし、これからも生きていく。まだ若い学生の身分なのだから、尚更だ。だから私は、変化と上手に向き合いたいと思う。

一年ほど静岡時代をつくってきて、それまで触れることのなかった領域に足を踏み入れる機会がたくさんあった。そして知ったのは自分の無知で、それはつまり、これまでわたしがぼんやりと信じていた「何か」が、ただ音を立てて崩れたということだ。身近で、知っていると思いこんでいたことも実は知らないことだらけで、その前提に立つと新しい見方が生まれ、あらゆるものが今までより鮮明さをまとって近づいてくることに気づいた。

それはわたしにとって、世界を測るものさしを次々もちかえて行くような体験で、強烈だった。そういう認識の積み重ねこそが、これから誰の予想も受けつけず変わって行くだろう世界を生きていくための大きな力になるのではないだろうか、と、いま思う。

『静岡時代』は、そんな強烈な何かを探す。しかしそれはきっと、いま自分たちがいる場所から遠い「どこか」にだけあるのではないということを、この静岡の街でわたしたちは知ってる。

——静岡時代 代表 鈴木智子

2008年春

2010年春

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

追記

静岡時代が『週刊ダイヤモンド』さんより取材を受けました(2010年6月)。上記の説明と重複する部分もややありますが、その際の一問一答を掲載いたします(ノーカット。一部修正版)。

Q:媒体発行のきっかけは?

A:「単純に、静岡でかっこいい雑誌をつくりたかったからです。本当にそれだけです。ただ、実際に作る以上、どのようにすれば、実際に自分たちの企みが、より大きくいい形で実現できるだろうか、それによって何かを得てくれるひとを増やせるだろうか、というようなことについては結構考えたつもりです。そこで思ったことは、静岡県は東部・中部・西部の3カ所に大きく都市機能が分断されているという点でした(したがって大学もお互い交流がないわけではないのですが、どうしても地域ごと分断)。しかし全体で見れば、静岡県自体は決して小さな県ではなく、実際に相当な数の学生数がいるという実態があります。なので、この地域的な分断を力技で乗り越え、全部つなげてしまえばなにか面白いことができるのではないかと。はじめるにあたっては、資金も何もなかったのですが、独自で飛び込みの営業作戦を行ったところ、数社、支援してくれる企業様が名乗りを上げてくださり、2006年春より正式に組織を立ち上げ雑誌制作を開始。いまに至ります。

Q:雑誌名『静岡時代』の名前の由来は?

A:「本誌は静岡県内の大学生が、静岡県内の大学生向けにつくっている雑誌ですので、その大学生たちが過ごしている「いまの時間」を端的に表している言葉として、『静岡時代』と名付けました。学生たちは、ずっと静岡にいた者もいますし、他府県から静岡に来た者もいます。留学生は外国から来ている。そして、卒業後、静岡県内にとどまる者もいれば、他府県や、果ては日本の外へと出て行く者もいます。しかし、例えば、そんな「大学生として過ごした時間」を後になって振り返ってみれば、それは誰にとってみても静岡の風景であって、空気であって、人々の顔であるのだろうと、それはつまり「静岡時代」なんだと思います。そのようなかけがえのない「時代=いま」そして、その時代のなかで私たち学生から見える静岡という街の姿を丁寧に切り取って、積み重ねて行こうという意思の表明でもあります」。

Q:活動のやりがいは何ですか?

A:「シンプルですが、感想などをメールなどでいただいたり(ありがたいことにとてもたくさんいただきます!)、学生が『静岡時代』手に取って読んでる姿や、話題にしている風景を見るたびに、やってよかったと思います。広告を出していただいた企業さんなどから感謝の言葉をいただくと、泣きそうになります。そういったことがすべてかもしれません。

Q:活動での苦労、失敗談、大変なところは何ですか?

A:「苦労する点は、先述の通り、静岡県が3つの地域に分断されているため、このすべての地域をきちんとカバーして取材・執筆から、営業活動、配布までを行うことは、様々な面でたいへん骨が折れます。しかし、裏返せば、これをやりきることが、本誌の生命線でもあるので、それは同時に強みでもあるように思います」。

Q:貴誌の自慢できるところは?

A:「先述の通り、静岡県は東部・中部・西部の3つに地域も大学も分断されています。そんななかにあって、ほぼすべての大学で配布し、抜群の知名度を誇っていることです。これは口で言うよりもずっと大変なことで、現状においてこれを実現しているのは本誌以外にはないでしょうし、また過去の歴史においても例がないはずです。また、それとは別に、非常にシンプルなことですが、奇をてらわず正攻法で考え抜いた企画と誌面の完成度にも自信を持っています。『静岡時代』がもっとも重視するのはクリエイティビティです。単純で当たり前のことですが、ちゃんと読んで、得るものがあるものを作りたいと常に考えています。それをかっこよく、おもしろく」。

Q:ユニークな特徴は?

A:「毎回、編集長が変わる点です。年4回(春・夏・秋・冬)の雑誌制作にあたり、その都度、編集部内で企画コンペを行い、そこで選ばれた者が編集長として雑誌作りを行います。編集長は巻頭企画を完全に好きにコントロールしていいという条件と引き換えに、雑誌制作における全責任を背負うことになります。

大学生が学生でいられる時間は、4年しかありません(一部の例外を除けば……笑)。なので、雑誌制作の活動をずっと継続して行くために、一個人の能力に依存しすぎるはなるべく避けなくてはなりません(その個人の卒業後の混乱を回避するためにも)。そのために、毎号という短いスパンで編集長を変え、活動を行っています。もちろん、それは個人の個性を大事にしないというのではありません。ただ、学生がやっている以上、こういうことは現実問題として考えなくてはならないんです。繰り返しますが、大切なのはずっと雑誌を続けて行くことです。学生がつくる面白い雑誌は静岡時代の他にもありますが、だいたいが長く続かない。わたしたちはそうはなりたくないと思っています。ですから現実を考え、そのなかでもっとも高いパフォーマンスを導きだす方法はなんなのかと考えて、こうしたわけです。ちなみに、2007年にこの仕組みに変更しました。それ以前はひとりの学生が継続してリーダーシップを取っていました(なお、編集長とは別に、「学生代表」という、組織全体の、部活動で言えば部長的な立場の者が存在します。この者が組織全体の運営を仕切ります。学生代表の任期は編集長よりも長く、1年です)。

毎号編集長がちがうというこの仕組みで行こうと決断する際には、クオリティー的なバラツキを結構心配したのですが、ふたを開けてみれば、どんな学生にでも、ひとつは本当に伝えたいものがあるのでしょう。必死に雑誌を作るなかでそれが引き出される。むしろ以前よりも非常に面白い内容になりました。それに、年に4回は編集長をできるチャンスがあるというのもいいのかもしれません(ちなみに編集長をやるうえで、学年や経験年数は関係ありません。面白くて、編集部内の信頼を取り付けられれば、誰がやってもいいことになっています)。たしかに競争なんですが、それでも不思議と編集部内はギスギスしないのが面白いなぁと思います。きっと、雑誌はひとりでは作れないことを全員がはっきり認識しているのだと思います。

編集長は各人毎号、本当に大変な思いをして(笑)雑誌制作を行います。結果的に、年に4人ずつ、雑誌作りに非常に愛着を持ち、かつ編集部の学生全体を動かすことにも長けた人物が現れることになります。それが数年に渡って続くと、ひとつの非常に強い継続性となります。この継続性が、本誌の活動そのものなのだと思います。

また、大学においては、読者も4年ごと入れ替わるため、絶えず新陳代謝を求められます。短いスパンでの編集長の変更は、そういった面でも効果があるようです」。

Q:今後の活動に関しての展望(野望)はありますか?

A:「静岡の大学生は『静岡時代』の名前をみんな知っていて、 静岡の一般の方もある程度名前は知ってる。少なくともそうならなければと思っています。当初の『静岡時代』の目標は、静岡県内の大学生の大半が、少なくとも本誌の名前を知っているようにするというものでした。それだけでできることがたくさんあると考えたためです。活動を開始して4年、それはかなりの部分で実現できてきたように思います。今後は、その知名度を大学の外にももっと広げ、なかなかつながりの少ない学生と静岡の地域社会とのパイプ役としての機能をもっと強くして行きたいと考えています。そのことに関連して直近では……

・県から『静岡時代』の実績を買われ、学生へのさまざまなPR事業を受注しているのですが、関連して、このたび、今度の参議院選挙における若年者の投票率向上のためのPR活動を受注。『静岡時代』の選挙号外なるビラを制作、県内のほぼすべての大学と主要駅構内などで配布します。この活動は今回で3回目の受注で、毎回非常に好評で、テレビ、新聞、ラジオなど、たくさんのメディアに大きく取り上げて取り上げていただくなど、たいへん大きな反響のあるものです。

このような、地域と学生とのパイプになるような事業に積極的に参加し、『静岡時代』だからできることを少しずつ増やして行きたい。

・昨年秋『静岡時代』主催で、大学生の就活イベントを行い、大成功をおさめました。これは、制作している上でお知り合いになった、面白い・すごい企業さんなどをもっと広く学生たちに紹介したいと考え、お声かけさせていただき、集まった学生と立食形式でざっくばらんに交流をしてもらおうという試みで、大手就活サイトや合同企業ガイダンスとはひと味ちがった企業と学生の橋渡しができたらと考え、企画実行したものです。第一回目の成功をふまえ、今後も継続的に行って行こうと考えています。

など、ほか、多くの活動を行っています……

また今春、静岡市にある地域情報紙などで大きな実績のある出版社さん(しずおかオンラインさん)と共同で、『静岡ガクセイ的新聞』というウェブ媒体を立ち上げました。この媒体は、静岡ではメジャーな多くにユニークユーザーを抱えるブログポータルサイト(同出版社運営)のトップページに大きくリンクされ、これまでの特に大学内への訴求は当然として、大学外の地域社会、果ては県の枠を超え、全国に対しての訴求においても、非常に大きな可能性を秘めていると考えています。まだはじめたばかりですが、これを『静岡時代』と双璧をなす媒体に育てて行きたいと考えています」。